Malfred Gerig

03/11/2024

Malfred Gerig es profesor de sociología de la Universidad Central de Venezuela. Dirige el programa de investigación de Economía Política de Venezuela en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista con sede en Caracas. Es autor de La Larga Depresión venezolana: Economía política del auge y caída del siglo petrolero. En esta extensa entrevista con Federico Fuentes para LINKS International Journal of Socialist Renewal, Gerig sitúa el impacto de las sanciones de los Estados Unidos en Venezuela y el ascenso del capitalismo de amiguetes de Venezuela dentro del contexto de la "Larga Depresión" de la nación.

-Algunos culpan a las sanciones de la crisis económica en Venezuela. Otros apuntan a la mala gestión económica por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero usted señala 2013 como el comienzo de lo que usted denomina la "larga depresión", que precede a las sanciones y a cualquier cambio en las políticas gubernamentales. ¿Por qué?

Lo primero que hay que entender sobre la economía de Venezuela es que esta crisis es el resultado de cómo se produce la acumulación de capital en Venezuela, junto con la forma en que se insertó en la economía capitalista mundial durante el "siglo del petróleo" de Venezuela y [lo que el economista italiano Giovanni Arrighi llama] el ciclo sistémico de acumulación de los Estados Unidos.

Venezuela se insertó en la economía mundial como proveedor de petróleo. Como resultado, se convirtió en un país rentable, porque su estado reclama la soberanía sobre este recurso natural y cobra un alquiler o renta internacional por el uso de su propiedad. Esto genera un patrón de acumulación de capital nacional conocido como capitalismo rentista, que es una economía capitalista nacional sui generis, ya que su metabolización del capital depende del excedente que el estado captura de la economía capitalista mundial.

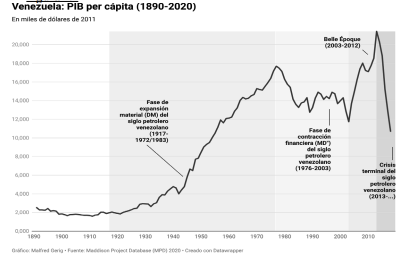

He dividido este período de [el siglo petrolero de Venezuela] en dos etapas principales. La primera fue la etapa de auge, que se extendió desde el comienzo de esta inserción en 1914-17 hasta la década de 1970. Durante la mayor parte de este período, Venezuela fue el principal exportador de petróleo del mundo. Su economía se expandió a un ritmo acelerado, llevándola de la economía más retrasada de América del Sur a la primera en términos de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Venezuela: PIB per cápita (1890-2020)

Pero la década de 1970 marcó el comienzo de un período de crisis que surgió de la abundancia. Las crisis del capitalismo rentista encajan perfectamente con la máxima del médico y economista francés Clément Juglar: "La única causa de la depresión es la prosperidad". Esta prosperidad se produjo como resultado de la crisis del petróleo de 1973 y el aumento concurrente de los precios del petróleo, junto con la primera nacionalización petrolera del gobierno de Carlos Andrés Pérez y el proyecto "Big Push" para una rápida industrialización.

Después de una crisis a finales de la década de 1970, la década de 1980 comenzó con otra crisis. Esta tiene una fecha específica, el 18 de febrero de 1983, conocida como "Viernes Negro", cuando por primera vez desde la década de 1930, se produjo una devaluación sustancial de la moneda local. Esa fecha marcó un punto de ruptura y el comienzo de una crisis económica que aún no ha terminado.

Los años 80 y 90 fueron un período de profunda crisis y marginación social. A principios de siglo, las condiciones sociales en las que se encontraban la mayoría de los venezolanos eran alarmantes.

-Estas son las condiciones sociales de las que surgió la Revolución Bolivariana pro-pobre liderada por el expresidente Hugo Chávez a finales de los 90...

Sí, la Revolución Bolivariana surgió sobre todo con la propuesta de invertir los ingresos petroleros de Venezuela en aliviar las necesidades de las personas y luego transformar la economía de Venezuela y su papel dentro del capitalismo mundial.

Vale la pena señalar que cada gobierno venezolano desde la década de 1930 ha tenido su propio proyecto para "sembre de petróleo". Es decir, utilizando los ingresos externos generados por el petróleo para el desarrollo nacional. Algunos creían que la mejor manera de hacerlo era satisfaciendo las necesidades humanas, otros pensaban que requería un proceso de industrialización forzada; pero todos, más o menos, tenían la misma idea. La Revolución Bolivariana no fue una excepción.

También hay que decir que la Revolución Bolivariana se benefició de un período que yo llamo la "edad de oro", que ocurrió de 2003-04 a 2012. Durante estos años, ocurrieron dos eventos sistémicos importantes, que elevaron los precios del petróleo: la Guerra contra el Terror y la cruzada de Estados Unidos para remodelar la geopolítica en Oriente Medio; y el auge de Asia Oriental, en particular el auge de la demanda de petróleo generado por el crecimiento de China. Estos dos fenómenos se combinaron para impulsar los precios del petróleo y abordar brevemente la crisis.

Pero con la Crisis Financiera Mundial de 2008, comenzaron a surgir problemas en el modelo macroeconómico de la Revolución Bolivariana. Esto fue seguido por otro evento importante que divide esta historia en dos: la muerte de Hugo Chávez en 2013. Su muerte generó un cambio forzado de liderazgo en la Revolución Bolivariana, en medio de una crisis económica que se intensificaba rápidamente, los especialistas sabían que requeriría correcciones drásticas.

-Antes de empezar a hablar sobre el gobierno de Maduro, me gustaría sus opiniones sobre si se cometieron errores de política económica durante el gobierno de Chávez.

Diría tres cosas sobre la política económica del gobierno de Chávez. La primera es que su política económica no puso suficiente énfasis especial en los aspectos negativos del petróleo. A medida que los precios del petróleo comenzaron a subir, Chávez estaba obsesionado con la creencia de que no había nada pernicioso en que el país se reprodujera basándose en la renta internacional. Este fue el mismo error que cometieron otros gobiernos, como el gobierno de Andrés Pérez en la década de 1970. El petróleo es así: cuando no está ahí, solo ves el lado malo; pero cuando los precios del petróleo son altos y puedes pagar por todo o resolver todo a bajo precio, se hace más difícil ver los problemas.

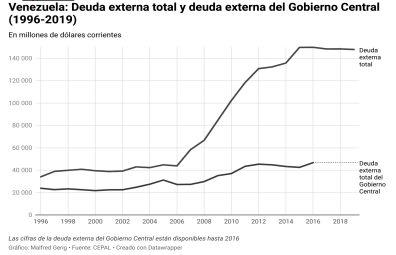

También añadiría dos cosas que fue mala idea mantener a lo largo del tiempo: el sistema de tipo de cambio fijo y el modelo de deuda externa. De 2002 a 2003, el gobierno adoptó un sistema de tipo de cambio fijo, o administración de divisas, que en términos reales era mucho menos maleable que incluso la dolarización de la economía. Esto generó un proceso de sobrevaloración del tipo de cambio en el que Venezuela tuvo tasas de inflación interanual de alrededor del 30%, mientras que el tipo de cambio permaneció unida a una paridad de 4,30 dólares. Esto generó un impulso hacia las importaciones y una mayor demanda de endeudamiento internacional para pagar esas importaciones. Todo esto ejerció presión sobre los sectores productivos e industriales para que importaran en lugar de diversificar sus exportaciones.

Por supuesto, hubo beneficios para el sistema de tipo de cambio fijo: importaciones baratas, niveles de consumo más altos, inflación controlada. Pero el sistema de tipo de cambio fijo condujo a un camino de dependencia que generó intereses económicos entre sectores del gobierno y las élites empresariales, particularmente aquellos capitalistas involucrados con las importaciones que terminaron beneficiándose de este sistema, a pesar de que en teoría eran el principal enemigo del proyecto de Chávez. El resultado fue que Venezuela se volvió aún más dependiente de las exportaciones de petróleo.

Atada a la cuestión del tipo de cambio fijo estaba la emisión de la deuda externa. Venezuela tenía suficientes divisas extranjeras que no necesitaba aumentar su deuda externa. Pero el gobierno llevó a cabo un programa de endeudamiento externo a gran escala y mal ejecutado, que terminó explotando después de la muerte de Chávez.

Esto está relacionado con el sistema de tipo de cambio fijo porque esto hizo que la deuda externa privada fuera más barata. Como resultado, se estableció toda una red de empresas zombis, que pidieron prestado externamente y pagaron esa deuda con dólares baratos obtenidos del sistema de tipo de cambio fijo. Esto tuvo repercusiones drásticas en la economía nacional.

Venezuela: Deuda externa total y deuda externa del gobierno central (1996-2019)

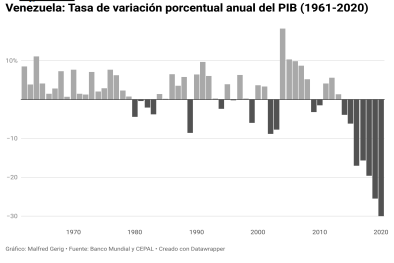

Dicho esto, la política económica de Chávez puede haber tenido sus problemas, pero condujo al crecimiento del PIB entre 2004 y 2008, cuando hubo una recesión de dos años, antes de volver el crecimiento del PIB hasta 2013. La crisis de 2008 no fue fácil de resolver, pero se resolvió. Hubo problemas y dificultades; el tema de la generación de electricidad, por ejemplo, fue importante. Pero fue una política económica que nunca condujo a una megadepresión. Era una política coherente que nunca se excusaba de ninguna manera y siempre proporcionaba respuestas a preguntas técnicas. Era una política en la que sabías cuáles eran las cifras y donde no había falta de transparencia.

-Entonces, cuando Maduro asumió el cargo en 2013, no solo había terminado la era dorada que el periódico sobre la crisis económica, sino que ahora estaba entrelazada con una crisis política generada por un cambio de liderazgo en la Revolución Bolivariana...

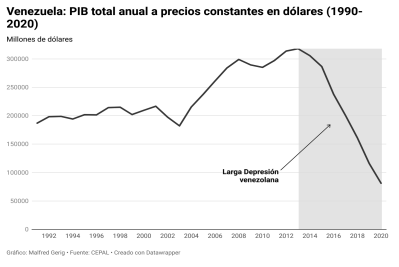

Como dije, este modelo ya era, como decimos en términos coloquiales, pasando aceite [goteo de aceite] desde 2010-11. Mientras que la economía venezolana creció en 2013, las inversiones sufrieron un shock. Este es un indicador clave de la recesión. Luego, en 2014, la economía venezolana entró en una recesión que terminó transformándose en la peor depresión jamás vista en un país occidental que no estuviera en guerra. La economía venezolana se contrayó en aproximadamente un 80 % del PIB. El resultado de esto en términos sociales es la migración masiva que hemos visto de venezolanos que han tenido que abandonar el país y los niveles de consumo subhumano, desnutrición, días de escuela perdidos y una serie de otros problemas que sufre la gran mayoría de la población.

Venezuela: PIB anual total a precio constante en dólares (1990-2020)

-¿Entonces, la crisis claramente comenzó antes de las sanciones impuestas por los Estados Unidos?

Tenemos que decir dos cosas. En primer lugar, que no se trataba de una cuestión de mala política económica, sino de contradicciones estructurales profundamente graves en la economía. No se trataba de un mal gobierno que llegara al poder, sino de un mal gobierno que llegara al poder y tuviera que lidiar con una crisis estructural muy grave y de larga data.

En segundo lugar, que las sanciones afectaron a ambas cosas, una política económica muy mala y una crisis muy grave, y crearon una tormenta perfecta. En medio de esta tormenta perfecta, cada factor se alimentó el uno del otro, culminando en una bomba nuclear de desposesión, marginación social, deterioro de las condiciones de producción, etc...

La realidad es que ocurrieron muchas cosas, tanto políticas como económicas, antes de que se impusieran las sanciones. Esta idea de que todo fue culpa de las sanciones, que el gobierno ha tratado de impulsar, sobre todo fuera del país porque los venezolanos saben que es principalmente propaganda del gobierno de Maduro y echar culpas fuera, ha ganado tracción internacional porque se mezcla con la cuestión del imperialismo estadounidense.

Esto no es lo mismo que decir que las sanciones son un asunto trivial; son absolutamente decisivas. Pero cuando el gobierno las utiliza como arma para exonerarse de la responsabilidad de su política económica y su manejo de la crisis, que es en gran parte culpable de esta catástrofe social, económica y política, hace un flaco favor a la verdad y a la realidad. Una cosa es tomar en serio las sanciones y el grave daño social que han causado; otra cosa es hacer lo que el gobierno ha hecho, que es trivializar las sanciones y usarlas como excusa, mientras que en la práctica hace poco sobre el impacto social que estas sanciones tienen en los seres humanos que las sufren.

-En su opinión, ¿qué ha buscado el gobierno de los Estados Unidos con sus sanciones?

Vale la pena recordar que las primeras sanciones comenzaron en 2015, pero que estas sanciones no eran ni remotamente comparables a las sanciones implementadas en 2019. Tenemos que distinguir entre dos regímenes de sanciones diferentes: por un lado, el régimen de sanciones integral que comienza en 2019; y por otro, las sanciones que vinieron antes de eso como parte de un régimen de sanciones específico. El régimen de sanciones específicas siguió una estrategia de desgaste, mientras que el régimen de sanciones integral buscó el colapso del gobierno de Maduro.

Hubo muchas sanciones antes de 2019 dirigidas a funcionarios gubernamentales de alto nivel por acusaciones de corrupción, irregularidades económicas, etc. La estrategia aquí no era realmente determinar si estas figuras públicas estaban involucradas en algún delito, sino fragmentar a la élite gobernante. Estados Unidos pensó: "Aquí tenemos intereses económicos de los actores que tienen inversiones en los Estados Unidos, que tienen conexiones profundas con el sistema monetario internacional, que necesitan hacer transacciones, y así sucesivamente. Cuando los sancionemos, esto hará que el gobierno se fragmente". Lo que pasó fue absolutamente lo contrario.

Antes de 2019, al gobierno venezolano también se le impidió obtener moneda nueva a través de préstamos mediante sanciones impuestas en 2017. Sin embargo, para entonces, y contrariamente a la creencia del gobierno, el problema al que se enfrentaba la economía venezolana no era de liquidez, sino de fundamentos. Cualquier nueva deuda solo iba a ser pagada por consumidores y contribuyentes, que es lo que terminó sucediendo.

A partir de 2019, se impuso un régimen de sanciones integral, sobre todo a través de sanciones a [la compañía petrolera estatal] PDVSA y al Banco Central [de Venezuela, BCV]. He descrito estas sanciones como un "arma de destrucción financiera". Este régimen de sanciones se basó en: desconectar a Venezuela de los sistemas bancarios internacionales y SWIFT; desconectar el BCV, y por lo tanto el sistema bancario privado de Venezuela, del sistema monetario internacional; y detener el comercio de bienes estratégicos para limitar la entrada de moneda extranjera. Representó una ruptura de facto de los lazos del país con la economía global.

Vale la pena preguntar por qué las sanciones implementadas en 2019 no terminaron causando más daño. La respuesta es porque la economía venezolana ya estaba destruida. Venezuela ya estaba en su sexto año de su Larga Depresión antes de que llegara el régimen integral de sanciones. El régimen integral de sanciones solo entró en vigor en lo que llamé la "etapa de desastre" de la Larga Depresión, que fue su tercera etapa.

Venezuela: Variación porcentual anual en el PIB (1961-2020)

-Quiero volver a esta cuestión de las diferentes etapas de la Larga Depresión, pero antes de eso quiero terminar con el tema de las sanciones. ¿Qué impacto tuvieron las sanciones en términos políticos si no lograron fracturar al gobierno o derribarlo?

Las sanciones tuvieron el impacto político de cambiar el régimen desde dentro. El régimen integral de sanciones empujó al capitalismo rentista de Venezuela hacia un neoliberalismo con características patrimonialistas y una forma sui generis venezolana de capitalismo de compinches basado en el petróleo. La combinación de una política económica basada en medidas monetaristas ortodoxas y el espíritu neoliberal, las dos cosas no son lo mismo, condujo a un cambio de régimen desde dentro.

Vimos un aumento gradual del patrimonialismo, que no es más que la privatización del estado por parte de los funcionarios y cuadros administrativos. El estado se convierte en una reserva privada y los activos y medios de administración del estado se convierten en un medio para que los funcionarios públicos generen ingresos. Este fenómeno ya existía, pero cuando las medidas económicas ortodoxas-monetaristas llevaron a recortes drásticos en los ingresos de los trabajadores del sector público, el patrimonialismo se expandió radicalmente a medida que los trabajadores buscaban utilizar las herramientas que el sistema les proporcionaba para generar un ingreso que el propio sistema les estaba quitando.

Vimos que incluso el leitmotiv del gobierno cambió. Este gobierno ya no gobierna para las mismas personas que el gobierno de Chávez. Se podría decir que el gobierno de Maduro implementó malas políticas económicas entre 2014-16, pero tal vez lo hizo queriendo gobernar para las mismas personas por las que Chávez gobernó. Pero desde 2016, y especialmente desde 2018-19, el gobierno ya no gobierna para el pueblo; en cambio, se ha obligado al pueblo ha llevar la carga de las políticas económicas del gobierno y su neoliberalismo con características patrimonialistas.

Lo que ha prevalecido, especialmente a partir de 2016, es el realismo capitalista. La idea dominante adoptada por la élite gobernante entonces era que no había otra opción que abrazar una especie de capitalismo criollo [local] que pudiera permitirles permanecer en el poder, pero ahora con el apoyo de ciertos sectores de la sociedad con los que históricamente estaban en desacuerdo, como los capitalistas locales. Hoy en día, el gobierno de Maduro es un gobierno que, en gran medida, tiene el apoyo de los capitalistas locales. Como perdió el apoyo de la gente, el gobierno lo reemplazó con el apoyo de estos capitalistas.

-Por lo tanto, podríamos decir que no era tanto la cuestión de las sanciones las que llevaron a una pérdida de apoyo a Maduro, como las sanciones que se estaban implementando porque Maduro ya estaba perdiendo apoyo...

Estoy de acuerdo: la pérdida de popularidad de Maduro fue un incentivo para implementar sanciones. No es lo mismo implementar sanciones contra un gobierno que tiene un fuerte apoyo popular, como implementarlas contra un gobierno que se ha enfrentado cuatro años de la peor crisis económica, que se enfrenta a una crisis alimentaria muy grave donde los venezolanos no tenían nada que comer y tienen que hacer cola para todo, y así sucesivamente.

Las sanciones comenzaron en 2015 porque fue entonces cuando comenzó el estancamiento catastrófico en términos de poder. Ese año, la oposición ganó abrumadoramente las elecciones a la Asamblea Nacional. La falta de apoyo al gobierno de Maduro quedó claramente expuesta.

Por eso el gobierno ha aplicado desde entonces lo que [el politólogo estadounidense] Norbert Lechner llama "la estrategia de una minoría consistente" inclinando el campo de juego político a su favor para permanecer en el poder. Desde 2015 ha seguido un camino autoritario, que ha tenido diferentes facetas. Este camino finalmente lo llevó a las recientes elecciones del 28 de julio, cuando el gobierno llevó este autoritarismo a un nuevo nivel.

Muchos en la izquierda creen que las sanciones se impusieron a la Revolución Bolivariana como algún tipo de castigo moral. No sé si ese fue el caso, pero si esto es cierto, el mejor antídoto que Chávez tenía contra tales armas de castigo moral era mantener una democracia formal y real. Nunca le dio a nadie una excusa para implementar sanciones o cualquier tipo de estrategia de cerco geopolítico y colapso del régimen.

-Entonces, ¿por qué cree que Estados Unidos ha comenzado a aliviar las sanciones si el gobierno se ha vuelto aún más autoritario y tiene aún menos apoyo?

La respuesta tiene que ver con los efectos geopolíticos de la invasión rusa de Ucrania [que ha hecho subir los precios del petróleo]. Y que el gobierno de los Estados Unidos está cosechando las recompensas de estas sanciones al haber establecido un programa de intercambio de petróleo, porque Estados Unidos no está pagando por el petróleo de Venezuela. Bajo este programa, la OFAC [Oficina de Control de Activos Extranjeros] básicamente tiene soberanía sobre el petróleo de Venezuela a través del control remoto.

Por eso el gobierno de los Estados Unidos otorga una licencia a Chevron, que paga a PDVSA con la condonación de deudas. En teoría, PDVSA no recibe moneda nueva; lo que recibe a cambio es un descuento en la deuda que le debe a Chevron. También puede haber algunos otros beneficios para Venezuela; por ejemplo, el sistema de tipos de cambio puede beneficiarse de la venta de divisas extranjeras de Chevron en el mercado de divisas como parte de sus operaciones en el país.

Pero en la práctica, la soberanía del estado venezolano sobre su petróleo ha sido completamente suspendida. En los últimos 100 años, Estados Unidos nunca ha tenido tanto control sobre el petróleo de Venezuela como ahora.

-Volviendo a la política económica del gobierno de Maduro. Dijiste que para 2018-19, el gobierno de Maduro ya era claramente un gobierno que ya no gobernaba para el pueblo y se refería a tres períodos dentro de la Larga Depresión. ¿Podrías explicar esto?

La Larga Depresión que comenzó en 2013 tiene tres períodos principales. El primero, entre 2013 y 2015, es lo que yo llamo el "período de crisis". En este período, la política económica del gobierno se caracterizó por la inacción: la idea dominante dentro del gobierno era que no había crisis y que podía seguir haciendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados.

Inicialmente incluso negó que hubiera una crisis, hasta el punto de que hablar de cuestiones económicas técnicas, macroeconomía, inversión, consumo, etc. en ese momento significaba que eras un "neoliberal". En cambio, todo fue el resultado de la "guerra económica", una teoría de conspiración que involucraba a todos, desde el imperialismo hasta el dueño de la tienda local de la esquina. Hubo un completo desprecio por las cuestiones de economía básica.

Este período vio el colapso del mercado de divisas, que generó un choque de oferta muy importante para la economía venezolana, dada su profunda dependencia de las importaciones. La mayoría de los sectores industriales que todavía estaban activos en ese momento dependían en gran medida de las importaciones. Como resultado, estos sectores se contrajeron.

Por lo tanto, las principales características de este período de crisis fueron un choque de oferta, el colapso del tipo de cambio y lo que yo llamo, prestado de Marx, la imposibilidad de reconvertir el dinero en capital. Esto se debió a que la producción no pudo continuar a la misma escala debido a estos choques en el mercado de divisas y las importaciones.

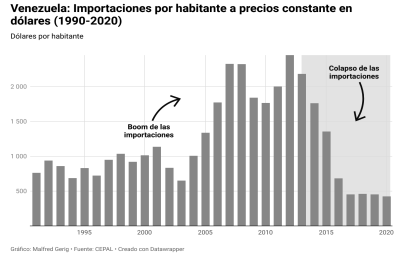

Venezuela: Importaciones por habitante a precio constante en dólares (1990-2020)

Luego tuvimos el choque del precio del petróleo en 2015. El gobierno una vez más inventó una teoría de la conspiración de que todo esto era parte de la estrategia del imperialismo. En realidad, fueron nuestros socios, la OPEP y Arabia Saudí, los que buscaron mantener el petróleo competitivo con el gas de esquisto. Este choque del precio del petróleo generó lo que todo el mundo ya esperaba: una deuda muy grave y una crisis fiscal en Venezuela.

Fue entonces cuando se tomó la primera gran decisión desastrosa de política económica: continuar con la estrategia de pago de la deuda externa. El gobierno decidió detener las importaciones para pagar la deuda externa, utilizando el argumento de que las importaciones significaban dar dólares a los capitalistas para enriquecerse. Claro, en gran medida eso era cierto; pero dar dólares a los capitalistas también significa importar alimentos, insumos industriales, etc.

Como parte de esta estrategia, el gobierno pagó 100 mil millones de dólares en deuda externa. Para poner esa cifra en contexto, en un momento dado la economía de Venezuela era de 40 mil millones de dólares; es decir, el gobierno pagó una cantidad de deuda externa que duplica el tamaño de la economía de Venezuela. El impacto que esto generó en las importaciones condujo a un segundo gran choque de suministro, llevando la depresión económica del país a un nuevo nivel.

Esta política también generó otro profundo shock para la producción, que empujó a Venezuela a una profunda crisis humanitaria y alimentaria entre 2016-17, cuando los sectores agroindustrial y de importación de alimentos colapsaron por completo. Esta fue la segunda fase de la Larga Depresión: el "período de colapso" entre 2016-18.

En esta fase, el gobierno intentó aplicar su primer programa caótico de estabilización macroeconómica, basado en el pago de la deuda externa y la reducción de importaciones para mejorar las condiciones. Fue completamente ingenuo por parte del gobierno pensar que impresionar a las finanzas internacionales conduciría a una afluencia de moneda fresca y, por lo tanto, resolvería los graves problemas estructurales que afectan a la economía venezolana. Particularmente, como insisto, cuando el problema al que se enfrenta la economía venezolana no era de liquidez, sino de fundamentos.

La principal consecuencia de este programa de ser un "buen pagador" de deuda externa y recortes de importaciones fue que se entrelazó con una estrategia de gestión del déficit para facilitar el pago de la deuda externa a través de la venta de bonos de deuda de PDVSA a través del Banco Central. Esto representó una forma de flexibilización cuantitativa (QE) con esteroides en medio de un colapso económico. Llevó a uno de los peores períodos de hiperinflación en la historia de América Latina.

Esto desencadenó una nueva fase en la crisis, ya que el PIB comenzó a caer en dos dígitos. Al igual que con experiencias similares en la historia, esta hiperinflación fue causada por la crisis de la deuda y el colapso político-institucional. Con el gobierno todavía persiguiendo una estrategia de reducción de importaciones para pagar la deuda, los hogares venezolanos se vieron agobiados con los pagos de la deuda y su riqueza colapsó debido a la hiperinflación.

Esta es la tercera fase, el "período de hiperinflación", cuando la hiperinflación se convirtió en un fenómeno social de dimensiones tan desgarradoras que la gente básicamente olvidó todos los demás problemas económicos. La hiperinflación cambió absolutamente la sociedad. Este es también el período en el que el gobierno comenzó, a mediados de 2018, a implementar el programa ortodoxo-monetarista que aún mantiene.

Ni siquiera podemos llamarlo un programa de ajuste; es un programa de estabilización diseñado para reducir la inflación sin tener en cuenta los graves impactos que el programa tendría en la actividad económica y la sociedad.

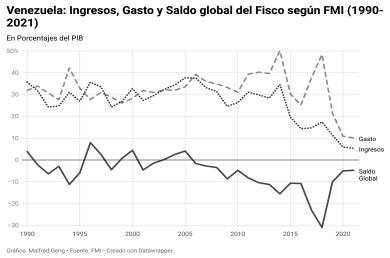

El pilar principal del programa fue un recorte draconiano en el gasto público, que en 2018 fue de alrededor del 48,4 % del PIB, mientras que los ingresos ascendieron al 17,4 % del PIB, lo que llevó a un déficit fiscal del 31 %. Bajo este nuevo programa, el gasto se redujo por primera vez en 27 puntos porcentuales en 2019, luego se redujo nuevamente a alrededor del 10% del PIB en 2020.

Venezuela: Ingresos presupuestarios, gastos y saldo total según el FMI (1990-2021)

Esta política ortodoxa-monetarista también incluyó otros pilares, en particular un apretón financiero que hizo que la sociedad venezolana volviera a la edad de piedra financiera al implementar un requisito de reserva legal en los bancos que en un momento alcanzaron el 93% de las reservas. El objetivo era cortar las fuentes secundarias de creación de dinero. Esto significó que el nivel de crédito familiar en 2019 fue de solo el 2,2% del PIB. En medio de la hiperinflación, los hogares ni siquiera podían usar tarjetas de crédito para aprovechar las tasas de interés reales negativas para comprar los bienes que necesitaban. Las empresas que querían invertir o seguir produciendo tenían que usar su propio capital, ya que no podían obtener préstamos bancarios.

También hubo una reducción salarial muy seria, ya que los programas de ajuste de esta naturaleza requieren un choque en el consumo y la demanda. Esto se logró en gran medida a través de una recreta salarial, especialmente en el sector público, que cubre al personal administrativo y a los funcionarios públicos, pero también a los pensionistas, ya que Venezuela tiene un sistema público de pensiones. Los jubilados reciben hoy el salario mínimo legal, que ha tocado fondo: alrededor de 2,30 dólares al mes. La destrucción de los salarios fue un medio para resolver los problemas fiscales del gobierno en el lado de los gastos en lugar del lado de los ingresos, al tiempo que destruye la demanda en medio del colapso de la oferta.

También se implementaron cambios en el mercado de divisas, lo que llevó a una unificación de los tipos de cambio. El gobierno de Maduro había continuado con tipos de cambio diferenciales durante unos seis años. Esto significaba que si convertías el salario mínimo al tipo de cambio oficial, equivalía a unos 11.000 dólares al mes, una completa fantasía. Nadie sabe si la gente estaba comprando dólares a la tasa oficial, pero si lo estuvieran, que es casi seguro, no es difícil ver cómo esto creó condiciones extravagantes para el saqueo masivo.

A partir de 2018, el mercado de cambio de divisas se liberalizó. Se implementó un régimen de mesas de negociación interbancarias y sucesivas microdevaluaciones, lo que llevó a una gradual dolarización de la sociedad. A medida que la dolarización aumentaba, la sociedad tenía una moneda que ahora podía usar como medio de intercambio, para almacenar valor y como unidad contable. El bolíbar hoy en día solo funciona como un medio de intercambio, ya no cumple las otras dos funciones que tienen todas las demás monedas. Los precios están marcados en dólares porque esa es la moneda que funciona como la unidad para contabilizar todas las actividades económicas: para la familia al calcular sus gastos semanales o mensuales; para una gran empresa, etc.

Los aspectos de este programa proporcionaron cierto respiro económico, pero solo porque la economía se había reducido a una escala tan pequeña. Para cuando se aplicó este programa de estabilización macroeconómica, la economía era mucho más fácil de administrar. El gobierno podría estabilizarse sin ningún gran programa de financiación externa, precisamente porque la economía era extremadamente pequeña.

-¿Hubo políticas alternativas que podrían haberse implementado?

Siempre hay alternativas, especialmente a una política tan catastrófica en términos de impactos en la producción y la sociedad. La política del gobierno era básicamente activar lo que Karl Polanyi llamó "el molino satánico" y buscar la estabilización económica a través de la destrucción social.

De hecho, cuando buscamos comparaciones con el programa de estabilización macroeconómica de Maduro, vemos que se parece más a los primeros programas de estabilización implementados en América Latina - en Chile, Uruguay, Argentina - en lugar de a los programas menos ortodoxos implementados en Bolivia o el Plan Real de Brasil. En otras palabras, el programa de Maduro no solo es más ortodoxo que la ortodoxia de hoy, sino incluso de los años 90.

Así que, de hecho, se podrían haber hecho otras cosas. La más importante de ellas era comprender que el nivel de destrucción que había arruinado la economía venezolana había alcanzado tal nivel que las soluciones requerían políticas económicas del lado de la oferta; es decir, políticas económicas que aumentasen drásticamente la inversión, generasen empleo, aumentaran los salarios, etc.

También hubo muchas alternativas en términos de proteger a la sociedad de lo que el gobierno buscaba hacer. En cambio, se dejó a la sociedad a su suerte porque, para entonces, todos los programas de asistencia social implementados durante el período de Chávez y los primeros años del gobierno de Maduro habían sido totalmente desmantelados. Cuando comenzó la avalancha de la dislocación social, la sociedad no tenía nada con lo que protegerse. Esto es importante subrayarlo.

-En tu libro, argumentas que esta Larga Depresión ha estado acompañada de una crisis de legitimidad gubernamental. ¿Cómo ha respondido el gobierno a esta crisis?

Caracterizo esta crisis de legitimidad, que sobre todo comienza en 2016, como un estancamiento catastrófico. Ese año marca su inicio porque la Asamblea Nacional es muy importante para la gobernanza económica. Pero la estrategia de la Asamblea Nacional entrante, en sus propias palabras, era destituir al presidente en un plazo de seis meses. En respuesta, el gobierno trató de protegerse y gobernar sin la Asamblea Nacional.

Esto llevó al gobierno por un camino autoritario con diferentes fases, hasta las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando lo llevó a otro nivel. Desde 2016, el gobierno de Maduro ha adoptado progresivamente lo que Max Weber llamó una "política de poder por el bien del poder"; es decir, abandonó su proyecto histórico y la base de apoyo social por la que gobernaba y se convirtió en un gobierno de camarillas, un gobierno cuyo único propósito era permanecer en el poder.

Sin embargo, es importante rechazar cualquier lectura moralista según la cual hay buenos y malos en esta historia. Desde 2016, el conjunto formal de reglas de la democracia venezolana ha sido de facto roto por ambas partes: el gobierno y la oposición han atacado consecutivamente este conjunto de reglas, en un proceso por el cual cada movimiento de un lado solo llevó a una mayor escalada de ataques no solo contra las reglas de la democracia representativa, sino más importante, la democracia protagónica.

El vaciado formal de la soberanía popular que tuvo lugar en las elecciones presidenciales del 28 de julio realmente comenzó muchos años antes, cuando ambos lados de la clase política se volvieron contra esta soberanía y en contra de proporcionar soluciones para el pueblo en medio de la crisis.

-Entonces, ¿cómo podemos caracterizar al gobierno, en términos políticos, después de las elecciones del 28 de julio?

He caracterizado este gobierno como un gobierno absolutamente patrimonialista que carece de legitimidad tanto popular como legal, así como de cualquier legitimidad basada en su legado. Uno de los peores errores políticos que cometió este gobierno fue destruir el capital político, o legado, que le dejó Chávez, precisamente porque optó por gobernar para otro sector de la sociedad: principalmente ellos mismos.

Es un gobierno completamente autoritario sin absolutamente nada de izquierda. Es un gobierno al que le encantaría llegar a un acuerdo como el que negociaron [el ex secretario de Estado de los Estados Unidos] Henry Kissenger y [el ex gobernante militar egipcio] Anwar El-Sadat, por ejemplo. De hecho, ha estado buscando esto durante años, pero ha fracasado en gran medida porque continuamente pone sus propios obstáculos en este camino.

Hay la idea fuera de Venezuela de que este gobierno representa, para usar una vieja frase, una "fortaleza bajo asedio". Esa idea se utiliza para legitimar su violación de los derechos humanos, sociales y económicos. Tales violaciones se consideran justificadas porque el gobierno sigue siendo una fortaleza sitiada que supuestamente lucha contra el imperialismo, al menos en la superficie.

Pero esto es ridículo. El pueblo venezolano no es un objeto cuya razón de ser es actuar como actores secundarios en alguna historia antiimperialista ficticia. El pueblo venezolano es un sujeto al que se le debe permitir encontrar una manera de expresar y defender sus propios intereses y soberanía. Esta, en mi opinión, es la posición que debe tomar la izquierda global: sobre todo, tomar el lado de las clases desposeídas de Venezuela.

Los venezolanos, especialmente los de izquierda, hemos estado muy decepcionados con las opiniones de ciertos sectores de la izquierda internacional. Parece que el sufrimiento del pueblo venezolano, de las familias que han tenido que separarse, de los presos políticos, de las personas que han tenido que renunciar a sus sueños de vida, etc., les importa poco en medio de su visión completamente abstracta de la situación. Simplificar la situación de tal manera que se crea que hay un gobierno de izquierda que lucha contra el imperialismo es barrer bajo la mesa todo este sufrimiento humano. Eso no parece éticamente correcto.

En resumen, tenemos un gobierno patrimonialista que ha construido una forma de capitalismo de compinches, que beneficia a una minoría social basada en la desposesión de la mayoría. Es un gobierno que implementa políticas económicas ultraortodoxas. Es un gobierno impregnado del realismo capitalista, según el cual no hay alternativa al capitalismo de compinches y al autoritarismo.

La Revolución Bolivariana bajo Maduro se ha convertido en una catástrofe. El pueblo venezolano, en línea con sus tradiciones republicanas y nacional-populares, sin duda será el que resuelva este lío. Pero, hoy, este gobierno se opone a todo lo bueno de Venezuela, a nuestras tradiciones republicanas y, sobre todo, a nuestros intereses populares nacionales.